首页 > 北京赛车每天赢500就走

|

北京赛车每天赢500就走

|

原标题:中国疟疾防控70年:从“谈疟色变”到境内零感染

上世纪50年代,董学书和同事们解剖了2000多只按蚊,发现大部分含有疟原虫的是微小按蚊。到了上世纪70年代,治疗恶性疟的药不起作用了,有科学家将感染者的血液注入体内,主动感染恶性疟,用自己的身体做实验。

[编者按]

公共卫生是一项关系到人民大众健康的事业,其中一个重要领域是对重大疾病的预防、监控和治疗。

1949年以来,中国在公共卫生领域取得巨大进展,大幅度降低了传染病的发病率,提升了全民健康,疟疾防控的效果尤为明显。

公开资料显示,1956年时,1万个人中有100人感染疟疾。61年后,中国疟疾本地病例首次为零,即没有人在境内感染上疟疾。

目前,中国的疟疾防控重点已经转移到了境外输入性病例上。如果连续三年达到这一目标,便能消除疟疾。

[长报道]

1月的缅甸气温仍逼近30℃,中国人孙积刚出了一身汗却又一阵阵发冷。“体温38℃,不会又得了疟疾吧?”

在缅甸,得疟疾是常事,但不是所有卫生院都能治疗。孙积刚拖着病体赶回国,来到距中缅边境最近的云南德宏州盈江县的那邦镇卫生院。在这里,他被确诊为疟疾,但不到3天就痊愈了,而且没有传染给其他人。

2017年8月,安徽省全椒县武岗镇武岗村雄刘村民组,疾控人员使用捕蚊管抓捕按蚊。图/视觉中国

几十年前,疟疾的阴影也曾笼罩中国,人们“谈疟色变”。但经过多年研究、防控,2017年至今,中国境内已无人感染疟疾。按照原国家卫生部等13个部委发布的《中国消除疟疾行动计划(2010-2020年)》,2020年,中国要实现消除疟疾的目标。

不过在非洲以及缅甸、老挝等与中国接壤的东南亚国家,疟疾仍在肆虐。目前,疟疾与艾滋、肺结核并列为全球三大公共卫生问题。直到现在,全球每年仍有50万人感染疟疾,有人因此丧失生育能力,有人甚至因此离世。WHO报告显示,2017年全球共有2.19亿疟疾病例,死亡病例43.5万人。

在没有本地疟疾感染者的前提下,中国将疟疾防控、消除的重点逐步转移到对境外输入病例的发现、隔离和治疗方面。

“1-3-7”模式

44岁的孙积刚在中缅边境线上穿梭往返了10年。在缅甸,他修过汽车、做过生意,现在在一片种植园里种香蕉。“只要经常出境,比如缅甸、老挝这些边境国家,都会得疟疾。”孙积刚说,自己曾在边境线外多次感染,如今,他已有了应对经验——回国治疗。

刚赶到那邦镇卫生院,副院长陈德财就为孙积刚抽了血,并在血片里看到了疟原虫。这种只有在显微镜下才能发现的小东西,正是疟疾传染的关键。

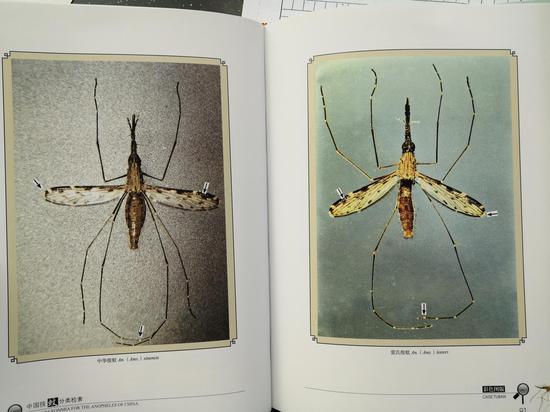

一般来说,疟原虫通过按蚊传播。按蚊又称疟蚊,是蚊科的一属,广泛分布于世界各地。含有疟原虫的按蚊在人身上叮一口,疟原虫就会流进人的血液里,发育成熟后引发疟疾。另一只按蚊再在这个人身上叮一口,它的体内也会含有疟原虫。

发现疟原虫后,孙积刚被留在那邦镇卫生院,接受隔离及服药治疗,直到显微镜下看不到他血液中的疟原虫为止。卫生院距离中缅边境只有200米,从楼上眺望,可以看到边境线上三四米宽的小河。

陈德才则迅速拨通了上级盈江县卫生院的电话,告诉他们“来了一个疟疾病人”。这是在严格执行云南省寄生虫病防治所要求的“1-3-7”疟疾防控策略。其中的1,是指最早接收疟疾病人的卫生院,要在1天内将病例上报。

第二天,盈江县卫生院便派人来到镇里,为孙积刚进行第二次血检,再次确诊。他们还问了很多问题,包括孙积刚的家庭住址、疟疾感染史、出入境经过、回国接触的人群等。陈德才说,这就是“1-3-7”中的3:上级医疗机构要在3天内复核病例,了解感染者的详细情况。

“但是疟疾有潜伏期,有人回国的时候不知道自己得了疟疾,很容易让身边的人也传染上。”盈江县疾控中心地方病防治科科长郭祥瑞说,这就需要县级医疗机构在7天内对可能存在的疫点进行检测和调查,也就是“1-3-7”中的7。“还好孙积刚直接来了医院,没与境内其他人接触,7的步骤就可以省了。”

勐腊县磨憨镇中心卫生院的隔离病房内,有蚊帐、纱窗等设施。此前,这里隔离过大量疟疾患者。新京报记者 吴靖 摄

通过1-3-7模式,从2016年5月起,盈江县就没有本地感染疟疾者了,境外感染者也均得到隔离与治疗。今年开始,县疾控中心的工作量大幅下降,从高峰期的一个月处置40多个境外感染病例,减少到平均每月2例。

在云南省西双版纳州的勐腊县,1-3-7模式被发挥到了极致。“我们这里主要与老挝接壤,入境处就有疟疾检测站。一旦入境者发热,就会被要求抽血检测,确认是疟疾后会被送到最近的磨憨卫生院隔离治疗。”院长依拉甩介绍。

在磨憨卫生院,隔离疟疾患者的病房都有防蚊门、防蚊窗,每张床上都有蚊帐。院内每一个与疟疾患者接触过的医务人员都会被要求进行疟疾检测、重复检测。运用这套办法,勐腊已6年没有本地感染的疟疾患者了。

研究疟疾,先要研究蚊子

5月29日,40多摄氏度的高温烘烤着云南省普洱市,董学书还在云南省寄生虫病防治所的实验室里解剖按蚊。因为防控疟疾的关键一步,就是研究如何减少、消灭传播疟疾的媒介——蚊子。

“传播疟疾的按蚊种类是会变的。”85岁的董学书头发花白,穿着一件实验室里的白大褂。他说如果停止研究按蚊,哪天媒介变了你都不知道,整个防治工作就要从头来。

1956年,医学昆虫专业出身的董学书成为云南省疟疾防治所的第一批专家。当时,云南是国内外公认的“疟疾流行因素最复杂、流行程度最严重、防治最困难”的地区,董学书要做的第一件事,就是到重灾区中的重灾区——西双版纳州勐海县的各个傣族寨子里抓蚊子。他要搞清楚,传播疟疾的按蚊到底有哪些。

2010年诱蚊灯出现前,抓蚊子要靠吸蚊管。那是一个漏斗形的透明管子,管口附近有一层滤网。使用时,人要先用漏斗一端罩住蚊子,用嘴巴对着另一端的细口猛吸,蚊子就会被困在管子里。

上世纪80年代曾在勐腊县疾控中心工作的刘华兴,仍记得在傣族村寨里用吸蚊管抓蚊子的场景。傣族村民的家大多由竹子搭建,因为气候湿热,一楼养猪或养鸡,二楼才是卧室、厨房。

一次,刘华兴和3名同事在一户傣族村民家抓按蚊,4个人搬了小板凳坐在房间里、猪圈边。为了让蚊子咬他,刘华兴只穿了一件短袖衬衫,长裤的裤腿卷到了大腿上半部。他眼看着蚊子落在胳膊上,伸出尖刺一样的口器扎进自己的皮肤里,不能抓、不能抹药,只能一阵猛吸。大约过了15分钟,他满身都是被叮咬后的红点,吸蚊管里收集了20多只按蚊。

5月29日,董学书在云南省寄生虫病防治所的蚊子标本室。新京报记者 吴靖 摄

对于这些按蚊,专家们的研究方法是解剖。自从开始研究疟疾,董学书每天都要从村民家中抓来至少10只吸过血的按蚊,肚子鼓鼓的。他用针尖取出它们食道中比头发丝还细的唾液腺,放到60倍的显微镜下寻找疟原虫。解剖一只蚊子至少15分钟,董学书说,那段时间,他每天解剖蚊子就要花去2个多小时。

几个月后,董学书和同事们解剖了2000多只按蚊,很快发现规律:大部分含有疟原虫的是微小按蚊,它们会在每年9月疯狂繁殖,喜欢在傍晚时分出没于村民家中,在墙角等稍矮的地方歇脚。

董学书和同事们开始有针对性地灭蚊。他们在各户人家的墙脚边、蚊帐外定期喷洒灭蚊药水;在按蚊幼虫滋生的水塘、水坑里播撒龙舌兰、金刚钻等有毒植物的碎屑;在整个寨子里焚烧野蒿和灭蚊粉。每次野蒿和灭蚊粉的烟雾散去后,蚊子的尸体都会落满村民的家。

“那个年代,连灭蚊药水都很紧缺。”董学书说,他们借助这些土方法,在短时间内解决了人力、物力不足的问题。

效果很快显现。1957年,勐海县每百人中至少有50人感染疟疾。仅仅过了一年,这个比例已减少到约7%。

以身试药

董学书至今记得1956年7月在勐腊县的茅草屋里见到的情景,40多摄氏度的高温下,许多面黄肌瘦的村民裹着毯子和被子蜷缩成一团,围着屋子里的火炉发抖。本该收获的水稻田里空空荡荡,没人收割。

他一眼就看出这些肚子鼓得大大的人是多次患过疟疾的,因为反复感染疟疾会贫血。“那些十八九岁的男孩子,个子都没有超过一米六的。”董学书说。

为了治病,董学书和同事背着简陋的药包,挨家挨户免费送药,没想到却吃了闭门羹。他说那个年代里,许多人一辈子没出过寨子,根本不知道疟疾是一种病,还以为与鬼神相关。

为了取得信任,董学书和同事们与当地人同吃、同住、同下地劳动,还学习了当地的少数民族语言。没过几个月,村民们就已经对疟疾有大致的认知,这是一种蚊子传播的疾病,并逐渐开始接受服药。即便不是得了疟疾,而是感冒、发烧,也会有人来找董学书拿药。

上世纪60年代,奎宁、氯喹等治疗疟疾的药物被广泛使用,它们被分成不同的组合,用来对付不同严重程度的疟疾病情。

1972年-1975年,江苏、安徽、湖北等黄淮流域省份曾大规模暴发疟疾疫情。为了防控,这些地区进行了全民服药,人数上亿。江苏寄生虫病防治研究所教授高琪说,当时,一火车一火车的药从全国各地的药厂拉到这里,疫情最终得到控制。

董学书编撰的《云南蚊类杂志》,其中的插图都是他自己画的。新京报记者 吴靖 摄

“但是到了上世纪70年代,越来越多的研究发现,一种最严重的疟疾——恶性疟,对药物氯喹产生了抗药性。治疗恶性疟的药不起作用了。”云南省寄生虫病防治所前所长杨恒林说。

全国范围内,科学家们开始做实验,试图找到治疗疟疾的新方法。

广东的李国桥将感染者的血液注入自己体内,主动感染恶性疟疾,用自己的身体做实验,尝试用针灸治疗疟疾。

北京的屠呦呦等科学家在中草药中寻找治疗疟疾的有效成分。1972年,她从青蒿中提取到一种无色结晶体,命名为青蒿素。

杨恒林回忆,青蒿素的临床实验主要集中在广东、云南两省,云南几乎参与了整个青蒿素药物的二期、三期临床研究。为了更快收集到实验数据,他的团队经常冒着被传染的风险,到疟疾流行最严重的村寨进行药物试验。

83岁的文华仍记得当时的场景。几十只带有疟原虫的蚊子被放进盖了布的蚊笼里,他将手臂直挺挺地伸进去,被蚊子咬了足足5分钟。7天后,疟疾开始在他身上发作,他在观察室里接受新的抗疟疾药物治疗时,看到同病房里高烧达到40℃的同事正在抽泣,“大家都太难受了”。

1986年和1992年,青蒿素、双氢青蒿素两种疟疾新药相继被原卫生部获批,直到现在仍被大规模使用甚至推向世界。

设立边境防线

“疟疾有一个特点,因为传播疟疾的蚊子消灭不完,所以防控方面稍有忽视,疫情就可能反弹。”中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所教授汤林华说,曾被宣布消灭疟疾的中部地区就有这样的教训。

上世纪90年代起,安徽等省份将公共卫生服务推向市场,疟疾防控逐渐减弱,政策、资金的投入均有收缩,以至于疟疾防控的人才不断流失。与此同时,这些省份人口流动频繁,疟疾患者没有及时被发现和治疗,不知不觉间传染给了更多人。

就在2005年,中部地区疟疾疫情暴发,安徽发病人数首次超过云南成为全国第一,这一情况持续了四年。一位知情疟疾专家回忆,疟疾暴发时,公共卫生体系都垮了。“许多医生诊断不出病人得了疟疾,想要消灭传染媒介却找不到人,都不知道怎么办了。”

也是在这一年,汤林华和团队立即赶往安徽等地,发现几乎每个村庄都有疟疾病人,但都是零零散散的,有的村庄几百人里面只有几个人得了疟疾,“全民服药并不现实”,他和团队决定对安徽等地进行“人群服药”。

人群服药是指根据发病人群为中心,找出重点服药人群进行服药,比如疟疾人数多的村庄或者该村庄有按蚊滋生地等。

那几年,“安徽省压力非常大”,汤林华记得,一年之内中央给安徽连发了好几次文件督促疟疾防控。

此后,包括安徽在内的中部地区加强了疟疾的联防联控,南部的云南也为边境疫情反弹做足准备。

云南有4000多公里边境线,与缅甸、老挝、越南接壤。人们从边境线另一侧带回质量上乘的橡胶、翡翠、玛瑙,最甜的香蕉和莲雾,隐藏在商品背后的,却是看不见摸不着的疟疾。据新京报记者统计,仅2019年1-3月,全国境外输入型疟疾的死亡人数已有7人,而2018年全年的死亡人数仅为8人。

5月30日,云南省勐腊县磨憨口岸。这里曾经是境外疟疾患者的输入地。新京报记者 吴靖 摄

2010年后,杨恒林团队提出了边境“三道防线”的办法。经国家消除疟疾专家组的专家讨论后,开始在云南省内的边境附近施行。

“因为云南边境没有大河高山之类的天然屏障,边境线的按蚊不会管你是中国人还是缅甸人,看见人就会飞过来吸血。”云南省寄生虫病防治所现任所长周红宁说,他们在第一道防线内设立了68个疟疾咨询服务站,与国家级、省级口岸入境检验检疫局一起进行监测、治疗,往云南方向延伸的边境防线内的居民,每年还要集体喷洒两次灭蚊水。

第二道防线内、第三道防线内不需要像第一道防线内那样集体喷洒灭蚊水。但一旦发现疫点,便要及时喷洒。

为了找准每道防线的位置,周红宁的团队和一些下辖县的工作人员成立了专门的小组,他们抓来按蚊,用特殊的荧光标记后放飞,一天后,蚊子顺着气流最远可以飞出2000米。

“我们慢慢就摸索出来了,在第一道防线的覆盖范围,是边境线到境内半径3公里的范围。”周红宁说,以此类推,第二道防线是第一道防线范围外的半径3公里覆盖范围,第三道防线则是第二道防线范围外的半径10公里覆盖范围。

2月初,孙积刚的疟疾已经痊愈。他动作迅速,收拾了几件衣服,背了包,再次跨过边境线,到缅甸的香蕉园里工作。那天很热,太阳把空气烤得热辣辣的。

[亲历者说]

为了研究,我们主动染病

我叫李兴亮,是云南省寄生虫病防治所副主任医师。

我是1974年来所里工作的,那时候才19岁。我主要做疟疾的流行病学研究,刚工作那会儿,每年要去疟疾流行的村寨待上大半年,抓蚊子、解剖蚊子、调查蚊子的生态习性。

印象最深的是1982年-1984年期间,我和同事们经历了人生第一次主动感染疟疾的过程。

起因是1982年有国外期刊的文章说,感染间日疟10天后就发病,也有论文说感染一年多才会发病。为了研究感染间日疟的潜伏期是不是一年多,我们就决定自己做实验。

李兴亮到中缅边境地区开展疟疾防治工作。受访者供图

1982年那会,我们先去香格里拉周边捉蚊子,让在现场工作的7个同事感染上间日疟,然后7个同事回到所里,一边工作一边等待发病。

过了300天左右,7个同事先后发病了,我和实验室的人抽了他们体内的血,再注射到蚊子体内,让疟原虫在蚊子体内生长。每天我们要从蚊笼里抓10只蚊子出来解剖,这个过程持续了10多天,抓出来的蚊子体内的疟原虫已经成熟了,具有传染性了。

但是做实验需要实验对象,这种实验有一定风险,不能找群众来做,我们就开会动员同事们参与,告诉他们有风险。但还是有30多个人报名了,其中还有同事的家属。

我和其他志愿者的情况不一样。我是第一个参与实验的。我们把那部分符合实验标准的蚊子放进蚊笼后,我把手伸进去,让蚊子在里面叮咬了5分钟左右,一阵一阵刺痛,拿出来的时候手臂上有十几个小红点。

大约100多天,我的疟疾发作了,当时发烧发到39.8度,头疼,晚上根本没办法睡觉。同事在我血液里检测到了疟原虫,但我不能立即吃药,疟疾发作的那几天,每天同事会抽一部分我的血,让我们所里养的蚊子吸我的血,再让这些蚊子去叮咬那35个志愿者。

这些蚊子都是我们特地养的,此前没有与其他生物打过交道,靠葡萄糖和小白鼠的血维持生命。这么做的目的是为了保证蚊子没有受到外界环境污染,只感染了我体内的间日疟。

实验前我们的假设是,往志愿者体内注射的疟原虫多,潜伏期就短,注射的少,潜伏期就长。最后发现,发病潜伏期和被多少只蚊子叮咬没有直接关系。

我们还把一些体内有疟原虫的蚊子捣碎,把蚊子的血注射到志愿者体内,做了几例后,发现过了很久这些志愿者都没有发病。

30多个志愿者中,绝大多数一发病就接受治疗了,很快症状就控制了。我是拖了好几天才开始治疗,症状是最严重的。

我之前从来没有得过疟疾,吃药后,烧退下去了,但左眼很干,有沙子,时不时流泪,看不清东西。我就去医院看眼睛,医生说由于发烧,引起角膜发炎,住院一星期后左眼还是一直流泪,后来辗转几个医院,两个月后省里的一家医院才治好了我的角膜炎。

[同题问答]

新京报:

你认为建国70周年,最大的变化和进步是什么?

杨恒林(云南省寄生虫病防治所原所长):

中国在疟疾控制消除方面取得了举世瞩目的成就,年疟疾发病数从3000多万例,控制到2017年的零疟疾本地病例,从根本上消除了疟疾的危害。中国政府对控制和消除疟疾的高度重视和大力支持,大量的经费投入为消除疟疾提供了有力保障。

最大的进步是中国科研能力和科研水平不断提高,因时因地开展和消除疟疾的总体策略起到了关键作用,也为其他国家解决消除疟疾难题提供了有益的经验。

5月30日,云南省勐腊县磨憨镇中心卫生院的疟疾咨询站,里面有供民众阅览的疟疾科普宣传册。新京报记者 吴靖 摄

新京报记者 吴靖